Bagaimana Mahasiswa Ilmu Komputer Belajar: Mengkritisi Kurikulum dan Gaya Pendidikan Kita

Sepulang dari study di Jepang tahun 2004, saya banyak mengajar di beberapa Universitas di Jakarta, terutama di fakultas atau jurusan yang berhubungan dengan ilmu komputer dan teknik informatika. Saya mengajar mata kuliah yang memang saya kuasai, dan terkait langsung dengan tema penelitian saya. Diantaranya adalah mata kuliah Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak), Algoritma dan Bahasa Pemrograman (Algorithm and Programming Language), dan Basis Data (Database). Kebanyakan mata kuliah tersebut diajarkan setelah semester 5 (tingkat 3 atau 4). Dalam interaksi belajar mengajar di kelas, saya menemukan beberapa fenomena menarik berhubungan pengetahuan mahasiswa dan kurikulum yang diajarkan di universitas.

Sepulang dari study di Jepang tahun 2004, saya banyak mengajar di beberapa Universitas di Jakarta, terutama di fakultas atau jurusan yang berhubungan dengan ilmu komputer dan teknik informatika. Saya mengajar mata kuliah yang memang saya kuasai, dan terkait langsung dengan tema penelitian saya. Diantaranya adalah mata kuliah Software Engineering (Rekayasa Perangkat Lunak), Algoritma dan Bahasa Pemrograman (Algorithm and Programming Language), dan Basis Data (Database). Kebanyakan mata kuliah tersebut diajarkan setelah semester 5 (tingkat 3 atau 4). Dalam interaksi belajar mengajar di kelas, saya menemukan beberapa fenomena menarik berhubungan pengetahuan mahasiswa dan kurikulum yang diajarkan di universitas.

Saya menemukan tipe mahasiswa yang ketika saya terangkan dia kesulitan menangkap beberapa konsep yang seharusnya sudah dia dapat di semester sebelumnya. Katanya, itu tidak diajarkan di universitas tersebut. Fenomena ini terjadi dalam universitas yang memotong (mengubah) beberapa kurikulum yang seharusnya diajarkan, karena tidak ada SDM pengajar (dosen). Di lain pihak, saya menemukan fenomena lain dimana mahasiswa mengatakan bahwa dia mengenal beberapa konsep yang saya singgung, hanya dia lupa mata kuliah yang mengajarkannya. Fenomena ini terjadi di universitas yang mencekoki mahasiswanya dengan mata kuliah berlebih, dengan argumentasi bahwa supaya mahasiswa mendapat pengetahuan secara lengkap. Sering dosen mengajar bukan pada bidang yang dikuasai, hal itu terpaksa dilakukan oleh universitas untuk mengejar mata kuliah yang harus jalan. Dua-duanya ternyata membuat mahasiswa jadi linglung, yang satu linglung karena memang tidak pernah diajarkan, dan yang lain linglung karena terlalu banyak yang diajarkan. Intinya sih kedua-duanya sama-sama nggak ngerti 😉 .

Fenomena aneh lain tentunya masih banyak, misalnya mahasiswa tingkat 3 jurusan teknik informatika (atau ilmu komputer) yang tidak kenal siapa Dennis Ritchie 😉 , tidak bisa membuat program meskipun hanya untuk sebuah fungsi untuk memunculkan Hello World (apalagi mengkompilenya), tidak paham tentang paradigma pemrograman, juga tidak paham apa itu kompiler, shell, pointer, fungsi, array, dan tentu semakin mual-mual kalau saya sebut algoritma atau struktur data 🙁 .

Fenomena aneh lain tentunya masih banyak, misalnya mahasiswa tingkat 3 jurusan teknik informatika (atau ilmu komputer) yang tidak kenal siapa Dennis Ritchie 😉 , tidak bisa membuat program meskipun hanya untuk sebuah fungsi untuk memunculkan Hello World (apalagi mengkompilenya), tidak paham tentang paradigma pemrograman, juga tidak paham apa itu kompiler, shell, pointer, fungsi, array, dan tentu semakin mual-mual kalau saya sebut algoritma atau struktur data 🙁 .

Bagaimana seorang mahasiswa Ilmu Komputer belajar? Saya mencoba memberi gambaran umum dengan mengambil studi kasus bagaimana jurusan ilmu komputer di Saitama University mengatur kurikulumnya. Saitama University bukan termasuk universitas yang terbaik untuk ilmu komputer, umurnya masih sangat muda dengan SDM pengajar (professor) yang juga terbatas, bahkan beberapa professor diambil dari jurusan elektro untuk beberapa mata kuliah tertentu. Ini tidak mengurangi keseriusan universitas untuk menyajikan pendidikan dan kurikulum terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya.

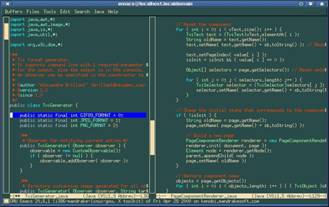

Saya mulai program undergraduate (S1) di Department of Information and Computer Sciences, Saitama Univesity tahun 1995. Tingkat I (semester 1 dan 2), mata kuliah dasar (kiso kamoku) sangat dominan. Kalkulus, statistik, probabilitas, fisika dasar, kimia dasar, discrete mathematics, dan mata kuliah dasar lain banyak diajarkan. Semester 2 sudah ada beberapa mata kuliah jurusan (senmon kamoku) yang diajarkan, diantaranya adalah bahasa pemrograman, bahasa C (prosedural), HTML, dengan praktek lab untuk mengenal Unix, shell, text editor (emacs), laTeX (TeX), gnuplot, kompiler, teknik typing 10 jari, dsb. Pada saat masuk tingkat II (semester 3), saya menyadari bahwa mata kuliah tingkat I membekali saya dengan beberapa tool dan konsep dasar, sehingga saya bisa survive mengikuti proses belajar mengajar di tingkat selanjutnya. Lab komputer hanya berisi Unix terminal. Seluruh laporan dan tugas harus ditulis dengan laTeX dengan text editor emacs, apabila memerlukan bahasa pemrograman harus dibuat dalam bahasa C dan dikompilasi dengan GCC. Apabila ada data yang harus ditampilkan dalam bentuk grafik, bisa menggunakan Gnuplot. Setiap mahasiswa harus mempunyai situs web (homepage), dimana selain berisi aktifitas pribadi, juga berisi seluruh laporan dan tugas yang dikerjakan. Selain lewat situs web, laporan harus dikirim dengan menggunakan email ke professor pengajar, dalam format PS atau PDF dengan source dari laTeX.

Saya mulai program undergraduate (S1) di Department of Information and Computer Sciences, Saitama Univesity tahun 1995. Tingkat I (semester 1 dan 2), mata kuliah dasar (kiso kamoku) sangat dominan. Kalkulus, statistik, probabilitas, fisika dasar, kimia dasar, discrete mathematics, dan mata kuliah dasar lain banyak diajarkan. Semester 2 sudah ada beberapa mata kuliah jurusan (senmon kamoku) yang diajarkan, diantaranya adalah bahasa pemrograman, bahasa C (prosedural), HTML, dengan praktek lab untuk mengenal Unix, shell, text editor (emacs), laTeX (TeX), gnuplot, kompiler, teknik typing 10 jari, dsb. Pada saat masuk tingkat II (semester 3), saya menyadari bahwa mata kuliah tingkat I membekali saya dengan beberapa tool dan konsep dasar, sehingga saya bisa survive mengikuti proses belajar mengajar di tingkat selanjutnya. Lab komputer hanya berisi Unix terminal. Seluruh laporan dan tugas harus ditulis dengan laTeX dengan text editor emacs, apabila memerlukan bahasa pemrograman harus dibuat dalam bahasa C dan dikompilasi dengan GCC. Apabila ada data yang harus ditampilkan dalam bentuk grafik, bisa menggunakan Gnuplot. Setiap mahasiswa harus mempunyai situs web (homepage), dimana selain berisi aktifitas pribadi, juga berisi seluruh laporan dan tugas yang dikerjakan. Selain lewat situs web, laporan harus dikirim dengan menggunakan email ke professor pengajar, dalam format PS atau PDF dengan source dari laTeX.

Yang menarik, bahwa gaya pendidikan yang ditempuh menganut konsep korelasi, berhubungan, saling mendukung dan terarah dari semester 1 sampai akhir. Skill terhadap komputer dan bahasa pemrograman juga cukup dalam, karena ada kewajiban menguasai bahasa C, HTML, Unix, Linux, Shell, dsb yang bukan untuk ritualitas mata kuliah semata, tapi untuk bekal sang mahasiswa supaya bisa survive di jenjang semester berikutnya. Apakah tidak diajarkan paradigma dan bahasa pemrograman lain? jawabannya adalah diajarkan, tetapi untuk konsumsi mahasiswa tingkat 3 (semester 5 dan 6). Pemrograman berorientasi objek (Java), functional programming (LISP dan Scheme), dan Prolog diajarkan pada semester 5 dan 6 untuk membidik supaya sang murid “nyantol” ketika mengikuti mata kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering). Dan dengan sebelumnya menguasai bahasa prosedural seperti C, kita semakin “ngeh” tentang pentingnya paradigma berorientasi objek ketika mendalami mata kuliah tentang pemrograman berorientasi objek.

Yang menarik, bahwa gaya pendidikan yang ditempuh menganut konsep korelasi, berhubungan, saling mendukung dan terarah dari semester 1 sampai akhir. Skill terhadap komputer dan bahasa pemrograman juga cukup dalam, karena ada kewajiban menguasai bahasa C, HTML, Unix, Linux, Shell, dsb yang bukan untuk ritualitas mata kuliah semata, tapi untuk bekal sang mahasiswa supaya bisa survive di jenjang semester berikutnya. Apakah tidak diajarkan paradigma dan bahasa pemrograman lain? jawabannya adalah diajarkan, tetapi untuk konsumsi mahasiswa tingkat 3 (semester 5 dan 6). Pemrograman berorientasi objek (Java), functional programming (LISP dan Scheme), dan Prolog diajarkan pada semester 5 dan 6 untuk membidik supaya sang murid “nyantol” ketika mengikuti mata kuliah Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dan Rekayasa Perangkat Lunak (Software Engineering). Dan dengan sebelumnya menguasai bahasa prosedural seperti C, kita semakin “ngeh” tentang pentingnya paradigma berorientasi objek ketika mendalami mata kuliah tentang pemrograman berorientasi objek.

Korelasi mata kuliah ini nampak juga dari deretan gaya pengajaran, setelah mahir berbahasa C, kita diminta ngoprek Minix yang terbuat dari bahasa CÂ (sistem operasi buatan Andrew S. Tanenbaum, yang menginspirasi Linus Torvald membuat Linux) pada mata kuliah Operating System (Sistem Operasi), membuat sendiri shell (dengan fungsi yang mendekati bash dan cshell) diatas sistem operasi yang sudah kita oprek, dan diminta mendesain dan mengembangkan bahasa pemrograman sendiri di mata kuliah Compiler Engineering (teknik kompilasi). Berurutan, berhubungan, tetap fokus dan mendalam, itu mungkin resep desain kurikulum yang diajarkan.

Korelasi mata kuliah ini nampak juga dari deretan gaya pengajaran, setelah mahir berbahasa C, kita diminta ngoprek Minix yang terbuat dari bahasa CÂ (sistem operasi buatan Andrew S. Tanenbaum, yang menginspirasi Linus Torvald membuat Linux) pada mata kuliah Operating System (Sistem Operasi), membuat sendiri shell (dengan fungsi yang mendekati bash dan cshell) diatas sistem operasi yang sudah kita oprek, dan diminta mendesain dan mengembangkan bahasa pemrograman sendiri di mata kuliah Compiler Engineering (teknik kompilasi). Berurutan, berhubungan, tetap fokus dan mendalam, itu mungkin resep desain kurikulum yang diajarkan.

Pada saat tingkat 2 dan 3 itulah sang mahasiswa diarahkan untuk menuju arah kompetensi sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang pasti, hampir seluruh mahasiswa mendapatkan “bekal” dan “skill” yang relatif sepadan untuk bergerak. Mahasiswa yang ingin melanjutkan karier menjadi seorang Programmer, disiapkan mata kuliah Struktur Data, Algorithm, Programming Language, Compiler Engineering, Automaton dan Formal Language. Yang ingin jadi Software Engineer, harus fokus mengikuti mata kuliah Software Engineering, Industrial Software Engineering, System Development Engineering, Software Project Management, dsb. Yang ingin berkarier di perusahaan animasi dan grafis, harus serius mengikuti mata kuliah Computer Graphics, Image Processing, CAD Enginering, Pattern Recognition, dsb. Yang siap bergelut di perusahaan Telekomunikasi, harus melahap mata kuliah Information Theory, Communication System, Signal Processing, Speech Processing, dsb. Yang ingin ke arah Hardware, harus menguasai mata kuliah Electronic Circuits, Electronic Devices, Computer Architecture, Quantum Mechanics, Logic Circuits, dsb. Bagaimana dengan yang tertarik dengan Kecerdasan Buatan? harus mau berpusing-pusing ria di mata kuliah Artificial Intelligence, Expert System, Knowledge Engineering, Neural Network, dsb.

Rencana pengembangan karier ini semakin matang dan tertata ketika masuk ke tingkat 4, seluruh mahasiswa harus menjalani 1 tahun terakhir di grup penelitian yang dipimpin oleh seorang professor. Penelitian dan thesis (tugas akhir) sifatnya wajib dilakukan, untuk memperdalam dan memahami implementasi riil dari bidang ilmu peminatan yang direncanakan dan dicita-citakan sang mahasiswa. Apa itu bidang ilmu peminatan? Ya bidang yang sudah saya sebut diatas tadi. Programming, Software Engineering, Communication System, Computer Graphics, Artificial Intelligence, Computer Hardware, Networking, dsb. Masing-masing professor dengan grup penelitian biasanya fokus di satu atau dua bidang ilmu peminatan, termasuk didalamnya penelitian yang dilakukan dan mata kuliah yang diajar. Tidak ada seorang professor Software Engineering yang mendapat jatah mengajar mata kuliah Computer Graphics, karena memang bukan bidangnya. Kalaupun bisa memberikan, tentu tidak menguasai the root problem (akar permasalahan) yang ada di bidang tersebut, ini yang membuat mata kuliah jadi hambar, tidak mendalam dan mahasiswa jadi bingung memahami apa hakekat dari mata kuliah tersebut.

Jadi masing-masing mata kuliah ada arah, ada desain yang ingin dicapai, dan ini yang dijelaskan di awal perkuliahan. Tidak ada kegiatan OSPEK yang berisi penyiksaan dan penghinaan, tidak ada hura-hura pesta masuk perguruan tinggi, yang ada adalah penjelasan tentang kurikulum secara komprehensif. Sang mahasiswa ingin menjadi apa, tertarik di bidang apa, itu yang dibidik dan diarahkan oleh universitas dengan penjelasan desain kurikulum beserta dengan mata kuliah apa yang sebaiknya diambil oleh sang mahasiswa. Jumlah kredit untuk syarat kelulusan S1 juga tidak sepadat Indonesia, hanya sekitar 118, sudah termasuk didalamnya penelitian dan tugas akhir yang dihitung sekitar 10-12 kredit. Jadi total kredit dari mata kuliah hanya sekitar 106. Kelonggaran waktu yang ada dapat kita gunakan untuk kerja parttime di perusahaan-perusahaan IT, mengasah kemampuan jadi programmer, network engineer, admin, software designer, dsb. Mahasiswa mendapatkan konsep di kelas, dan mematangkan diri di lapangan, tempat kita menggarap project maupun tempat kerja. Itu adalah strategi penting dalam mengkader para computer scientist.Â

Universitas di Indonesia yang membuka fakultas/jurusan Ilmu Komputer dan Teknik Informatika harus berbenah. Tidak hanya berambisi mengejar jumlah murid karena konsep aji mumpung (mumpung TI sedang booming, terima mahasiswa sebanyak banyaknya 🙁 ), tapi juga harus bertanggungjawab terhadap figur dan karakter hasil didikan dan lulusan universitasnya. Untuk para calon mahasiswa, pilihlah Universitas yang memiliki kurikulum dan dosen pengajar yang baik. Jangan memilih jurusan karena trend, ikut-ikutan teman, atau alasan tidak logis lainnya. Pilihlah karena memang kita berminat untuk berkarier di bidang tersebut.

Researcher & Technopreneur. Founder dan CEO

Researcher & Technopreneur. Founder dan CEO

Di Indonesia jurusan IT/Ilmu komputer = Kursus Komputer

Jadi selama mahasiswanya bisa ngetik di komputer yah dianggap sudah “bisa”

Perkara klo ada teknologi baru dia bisa lsg bisa mengerti atau tidak yah laen lagi (baca:kurus lagi) :))

pak romi, saya sangat setuju dengan tulisan bapak ini. tetapi saya juga merasa sistem pendidikan kita dikarenakan sifat orang kita yang selalu ingin serba instan bukan hanya karena tidak ada dosen yang sesuai. kalau toh tidak ada dosen yang sesuai pasti bisa segera dicarikan. saya yakin banyak orang yang cukup kompeten di IT di negara tercinta ini yang sayangnya tidak tersalurkan.

sekian.

PS: saya tidak keberatan kalau bapak ada tulisan lain saya juga dikirimin langsung. tulisan bapak yang ini saya terima sebagai forward email dari seorang teman. thx.

Selama guru/dosen masih dianggap sebagai satu-satunya sumber belajar maka lingkaran setan ini nggak akan selesai. Kenapa juga guru & dosen selalu dihitung dari jumlah kehadiran? bukan dari berapa banyak karya tulis dan dan penelitian yang dihasilkan, kan otomatis bisa jadi sumber belajar buat siswa/mahasiswanya.

Siswa/Mahasiswa juga nggak kreatif mencari sumber belajar lain selain dari yang didapat dari dosennya. Apalagi bicara soal IT, kan banyak sumber onlinenya…

Lantas apa bedanya kuliah IT 5 tahun sama kursus doang?

Saya rasa tidak hanya di jurusan komputer saja yang begitu di beberapa jurusan non komputer juga demikian.— Menurut saya banyak mahasiswa yang kurang menyadari dan mungkin mengetahui bagaimana trik dan tips untuk keluar dari permasalahan yang bung rommy sampaikan. Karena banyak kampus yang mengejar deadline materi — ketimbang mutu dar matakuliah yang diajar — saya pernah mendengar dari dosen saya dulu — ia berkata “kalau kita mau hebat dan menguasai teori dan praktek dalam bidang komputer, maka jumlah jam kuliah yang ada tidak akan cukup”.

Menurut saya untuk mengatasi hal ini pihak perguruan tinggi perlu mengadakan bimbingan dan memberikan fasilitas yang sangat lengkap bagi mahasiswa.

Saya termasuk mahasiswa “gerilya” kenapa saya menyebutnya begitu, karena di kampus saya dulu sangat minim fasilitas — di kampus saya dulu tidap punya jaringan komputer yang lengkap dan tidak didukung oleh literatur yang cukup — selain itu saya termasuk orang yang tidak bisa dengan gampang menerima materi di kampus hanya sebatas teori karena yg namanya kuliah komputer mesti banyak prakteknya — istilah kerennya “learning by doing” — karena minim fasilitas tapi saya tida minim semangat untuk mencari bagaimana menyikapi ketidak lengkapan fasilitas tadi — saya membuat suatu perencanaan secara sistematis dan secara otodidak belajar dari buku – mengikuti trend teknologi melalui perpustakaan, pameran, rela mengorbankan uang jajan pribadi untuk beli buku dan terus menjaga agar diri saya tidak tertinggal jauh alias gaptek — alhamdulillah sekarang apa yang saya jalani sudah membuahkan hasil — walaupun saya dari kampus yang terbelakang fasilitasnya (saat itu) tapi saya mampu bersaing dengan mereka yang berasal dari kampus terkenal di Jakarta — sampai-sampai saya dikira lulusan dari universitas swasta tertentu di bilangan slipi. Maaf bila komentar saya ini terlalu berlebihan — tapi saya hanya ingin sekedar sharing bagaimana menyikapi keterbatasan yang kita miliki dan mau berubah demi masa depan.

Di negara tercinta kita ini, memang perguruan tinggi yg ada masih banyak dibawah dari standard, dilihat dari kwalitasnya.

Dan yg saya alami, peran perguruan-perguruan tinggi yg ada hanya sebatas memberikan pengenalan thdp mahasiswa,

jika bisa di-ibaratkan, hanya sebagai pemancing, yg memberikan umpan pada sang ikan (mhs itu sendiri).

di sini tergantung mhs tsb, mampukah ia terpancing untuk memperdalam sendiri pengenalan2 yg diberikan oleh perg. tinggi tsb.

mungkin ini salah satu gambaran kondisi pendidikan yg ada di-negara kita ini.

Dan saya berharap besar dunia pendidikan di negara ini bisa seperti yg pak rommy jabarkan diatas (amin).

yes, bener tuh mas romi. Tapi masi ada yang di smester 1 dan 2 masi belajar mata kuliah yg mnurutku ga ada hubungannya dgn computer science, spt biologi, bahasa indonesia dll (spt masuk SMA kelas 4 jadinya).

Itu terjadi di kampusku, ga tau di kampus2 lain.

betul saya juga merasakan sendiri bagaimana kuliah s1 di swasta. Cukup melelahkan, lelah karena tidak mendapatkan apa yang dibayangkan. Sehingga harus banyak ‘mandiri’, saya merasa beruntung sekarang. Tetapi kalo mengingat reka-rekan saya dulu, kasihan sekali.Kuliah minim hanya menghasilkan teknik dan motivasi yang minim. Semoga bapak/ibu dosenku+pihak management University menyadari setelah membaca tulisan ‘bapak’ ini. Amin

sebenernya kurikulum yang tertata rapi seperti itulah yang sangat dibutuhkan. apa yang tertulis di artikel tersebut 100 % benar dan memang kondisi seperti itulah yang terjadi di kampus kami. MAhasiswa diajarkan hal2 yang tidak saling berhubungan. saya sebagai Mahasiswa jadi bingung pelajaran apa yang saya ambil, semuanya terasa hambar. tidak ada ilmu yang bisa saya dalami. kalaupun ada mata kuliah pemograman lanjutan (Java) hanya antar muka saja tidak mendalam. bahkan konsep OOP saja tidak paham. 🙁

sehingga pas tamat kuliah nanti gak tau mo berkarier dimana karena tidak ada yang dikuasai dengan benar.

Hal yang bisa dilakukan paling buat website sendiri. itupun harus belajar otodidak. Beginilah nasib mahasiswa yang terlantar!!!

Akhirnya, jarang saya membaca pendapat yang seperti ini, apalagi dari akademisi. Dari dulu, sejak saya terlibat dalam perekrutan staff IT untuk kantor saya, pertanyaan seperti judul ini sudah muncul. Karena beragamnya kualitas kandidat yang didapat. Dari yang “mateng di pohon” sampai yang tidak tahu apa-apa mengenai programming, tetapi IPK-nya 3 koma sekian. Saya gak sekolah di IT, tapi IE, cuma hobi, dan beberapa tahun jadi programmer dan SA. Saya gak habis pikir, sampai sedalam apa sih materi yang tertulis di transkrip itu mereka kuasai? Apakah standar IP mereka sesuai? Bukannya setiap lulusan Informatika atau Ilmu Komputer sudah seharusnya menguasai C dan C++, bahasa dasar untuk semua hal? Apalagi assembler.. anak sekarang mungkin udah gak pernah denger kali ya..

Akhirnya saya berkesimpulan: Ada yang salah dalam “pabrik calon tenaga IT” di negara kita. Pabrik lazimnya bersifat mass-production, capital oriented.

Intinya bagaimana mahasiswa bisa banyak ditampung (kapasitas gede, operasi lebih ekonomis) dan tamat (proses produksi) lebih cepat.

Kualitas? 80%-90% di obral di “Factory Outlet”, sisanya bisa masuk “Galeria” atau “Metro” di Mall.

Di beberapa sisi, ini mungkin ada kaitannya antara lulusan negeri dan “luar negeri”. Tapi ini juga tidak mutlak.

How’s that?

hmm… bila dibandingkan dengan CSUI, sebenernya kurikulumnya bisa dibilang sama, tapi mungkin yang kurang di sini adalah peminatan yang sifatnya ngga saklek kaya di Saitama Univ. Di sini mahasiswa bisa memilih sesuai yang dia inginkan (jadi contohnya bisa ngambil Comp. Graphic ama Jaringan Saraf Tiruan sekaligus)…

yang berasa banget ya emang sksnya kebanyakan T__T ampe 144 dan student project (proyek mahasiswa) –> setara dengan TA, hanya dikasih 3sks… dan TA hanya 6sks…

tsk tsk…

untungnya sih sekarang banyak nongol MK-MK baru yang mengikuti perkembangan jaman, jadi ada MK SQA (s/w quality assurance), knowledge management, dll… jadi seenggaknya kita melek apa updatenya dunia luar =)

oh iye, perbedaan mencolok adalah, di sini UNIX dan LINUX hanya digeluti secara otodidak, ngga ada MK khusus apalagi praktikum dari fakultas. Kegiatan paling banter adalah pas mabim (masa bimbingan) mahasiswa baru yang memperkenalkan LINUX ke maba… hehehe…

overall, lumayan juga kuliah di sini, dengan dosen2 yang pola pikirnya sangat open minded dan suka mengadaptasi upgrade-an teknologi luar.. hehehe.. hidup UI =P

Jika saja dikampusku spt yang ada diartikel.Tapi sebagai mahasiswa baru saya belum bisa berkomentar masalah kurikulum, masalahnya saya belum tau apa saja yang dibutuhkan untuk dipelajari.Sebagian teman saya biasanya juga menanyakan mengapa banyak mata kuliah yang tidak nyambung dengan bidang,dan dosen menjawab dengan mengatakan bahwa yang dipelajari saat ini merupakan dasar-dasar untuk menghadapi mata kuliah yang akan datang.

se7uuuu dengan alinea terakhir. memang menyedihkan kondisi perdidikan di sini. para pati (baca: pejabat tinggi) institusi pendidikan hanya menggelar iklan besar2an untuk mencari mhs sebesar2nya, yg pasti ya uud (baca: ujung-ujungnya duit), diperparah lagi dg pemerintahan kita yg menganaktirikan pendidikan. 🙁

disisi lain para calon mhs sndr jg sgt kurang motivasinya, sehabis lulus smu mereka cuman mikirin senang2 (baca: coratcoret seragam) dan cukup puas dengan lulus saja (meski nggak dapet ilmunya), klo ditanya mo kul kemana jawabannya gak tau, blm punya planning, ato apalah… kasian (ga punya masa depan yang jelas). akhirnya lulus lalu yang ga punya duit (atawa punya duit tapi males kuliah n cuma maunya senang2 doank) ga kuliah dan cuma menjadi pengangguran dan nambah beban negara.

Artikel yang menarik, seandainya saja kurikulum pendidikan IT di indonesia seperti itu pasti deh akan banyak RSW2 lain yang ada.

Di kampus saya sendiri banyak mahasiswa semester akhir yang tidak kenal siapa itu Linus Trovalds, Emacs, LaTex, GCC, GNU dsb.

Susah untuk mahasiswa di Indonesia untuk belajar autodidak. 1st karena sistem pendidikannya tidak melatih siswa2 untuk belajar sendiri (lebih bergantung dengan guru).

IMO, di Indonesia itu sebenarnya karena kurang dosen saja. Lagipula, di Indonesia orientasi lembaga pendidikan (sebagian besar) adalah duit. Mana ada orientasi lembaga pendidikan (di Indonesia) di bidang riset? Riset di Indonesia cuma berakhir jadi GPL (Glodok Punya License). 😛

Saya sangat setuju dengan pendapat dalam artikel ini, saya sendiri juga merasakan sebagai seorang mahasiswa ilmu komputer. Saat sekarang ini, hampir semua mahasiswa terbius dengan kemudahan yang diberikan oleh salah satu sistem operasi. Lebih jauh lagi, tidak ada lagi keinginan untuk mempelajari ilmu-ilmu dasar komputer. Sebagian besar mahasiswa saat ini hanya memiliki target untuk menguasai salah satu bahasa pemograman populer, dan kemudian dapat menghasilkan uang dari proyek. Menurut saya, perubahan orientasi ini sangat fatal, karena saya melihat bahwa posisi seorang mahasiswa S1 ilmu komputer seharusnya lebih dari sekadar seorang programmer misalnya. Mahasiswa S1 harus dapat mengembangkan sesuatu yang lebih, syukur2 jika dapat menciptakan kernel seperti yang dilakukan oleh Linus. 🙂 Semoga saja nanti para petinggi yang berwenang dalam menyusun kurikulum menyadari hal tersebut.

betul kang Romi, saya berkaca pada diri saya sendiri, saya merasa belum bisa apa2 dari kuliah yang telah saya tinggal semenjak kuliah selesai tinggal mengerjakan tugas akhir. terpasaksa belajar sendiri dan dari temen-temen. dan sampai sekarang belum lulus

Ada yang kurang dari pembahasan diatas.

Mental.Ya mental dari siswa yang akan menjadi pejuang IT.

Sikap yang jarang saya temui disini adalah rasa penasaran yang tinggi.

Jarang sekali saya menemui teman2 semasa kuliah dulu yang punya penasaran tinggi.Kalaupun ada jumlahnya hanya 5 persen dari jumlah total siswa dalam 1 kelas.Itu pun sudah berlebihan menurut saya.Karena jumlah lulusan yg diterima di perusahaan dengan standar skill tinggi tanpa surat ‘sakti’ sangat jarang.Kalaupun ada,biasanya bekas mahasiswa penggila linux,maniak pemrograman,tergila2 dengan jarkom,ataupun radio

packet…dll.

Mereka yang mantan mahasiswa ‘gila’ ini umumnya fokus dalam penentuan minat.Kurang perduli dgn hal yang dianggap kurang menarik bagi mereka.Fokus dan tajam di 1 bidang.

Dasar dari mereka semua yang ‘gila’ itu adalah rasa penasaran yang sangat besar.Ciri2 mereka biasanya,uang bulanan yg diterima dari ortu,umumnya dihabiskan utk belanja hal2 yang membuat mereka penasaran……

Betul Pak Romi, kalau begitu, keadaannya sudah GAWAT DARURAT. Compuuter Scientist spt apa yg akan lahir di Indonesia masa depan. Perlu langkah konkrit segera. Terlebih dari Pak Romi yang reputasi akademis dan kontribusinya di dunia IT tanah air sudah diakui. Pemerintah atau PTN/PTS mestinya memperhatikan betul opini Pak Romi ini. Apa perlu mengubah standar AKREDITASI nya ya. Atau supaya bisa 3M (Mulai dari diri sendiri dst..) apa kira-kira saran Pak Romi untuk mahasiswa yang terlanjur ‘terjebak’ dalam situasi spt yang Pak Romi kritisi di atas ? Padahal ingin betul menjadi Pakar Ilmu Komputer. Mudah-mudahan bisa dituliskan untuk topik selanjutnya. Terimakasih atas perhatian Pak Romi.

Banyak juga universitas yang sebenarnya belum siap untuk membuka program studi Ilmu Komputer atau sejenisnya malah tetap memaksakan diri untuk membuka program studi tersebut walaupun dengan kualitas yang masih minim serta kualitas dan kuantitas dosen yang mungkin sama minimnya, yang akhirnya malah memberikan dilema kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru(seperti saya) yang kebanyakan masih buta banget ama yang namanya Bahasa Pemrograman. Tapi kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan sepenuhnya,kalau kita mau trus survive, maka si mahasiswa lah yang harus punya inisiatif untuk belajar sendiri, mungkin secara otodidak, karena yang namanya IT terus berkembang, BERINOVASI ATAU MATI !

Saya sebagai salah satu mahasiswa Ilmu Komputer di Indonesia merasa sangat tertekan dengan apa yang saya alami pada awal-awal perkuliahan. Karena kami langsung dihadapkan dengan apa yang namanya pemrograman dengan menggunakan bahasa yang termasuk bahasa tingkat tinggi yaitu java, Meski setelah sekarang setelah 2 tahun lebih saya baru mulai memahaminya.

Java sangat sulit saya pahami di awal karena OOP-nya (Object Oriented Programming), mungkin kurang dari setengah angkatan saya memahami java secara jelas. Yang saya dapat lakukan waktu itu hanyalah meng-compile dan yup, Sukses… lalu hore….

Untuk memasukkan algoritma dan menerapkan segala macam exception handling di java saya baru bisa setahun kemudian memahaminya. Waduh….

Karenanya sekarang di fakultas saya pelajaran di awal tidak menggunakan bahasa java yang terkenal dengan kerumitannya pada orang awam. Kami menggunakan bahasa C sekarang, kemudian pelajaran mengenai OOP semester ke dua ini.

Tapi semuanya tergantung bagaimana kita menyikapi, ada juga kok teman2 saya yang cukup menguasai apa yang diajarkan di kelas dan jumlahnya tidak sedikit, padahal saya sering mengantuk. Paling gak kita bisa ambil pelajaran tentang bagaimana sistem di jepang, dan tidak ada jaminan toh, sistem yang sukses di jepang akan sukses pula diterapkan di Indonesia ini. =)

Ganbatte… Kudasai

Maju terus IT Indonesia

Saya belum pernah kuliah disekolah komputer, jadi saya tidak tau kurikulum yang sebenarnya di sekolah TI atau ilmu komputer 🙂

Saya cuma melihat dikota saya, semarang, ada kecenderungan berdiri PerTi komputer yang cuman mengekor vendor. Mereka cuman menawarkan bisa lulus sertifikasi (entah itu MCSE,CCNA, CPD, entah apalagi). Hmmm sertifikasi mungkin perlu, tapi mengapa anak didiknya tidak diberi ilmu dasar seperti yang kang romy bilang ? Jadinya mereka seperti masuk ke pabrik karbit manusia hehehehehe….

Apakah ini karena pengaruh dunia serba instan a la McD ?

Ataukah ini sebuah peluang bagi ilmu komputer dotcom utk mendeliver pendidikan IT yang mirip dengan Jepang ?

Bisa juga baca http://www.joelonsoftware.com/articles/ThePerilsofJavaSchools.html sebagai tambahan.

heheh..kebanyakan sekarang lulusan TI cuma bisa jadi Tukang Install hehehe ….becanda deng..abis kalo ditanya sama temen2 “bisa install ini enggak ,soalnya ada cracknya..dan aku ga bisa ..” hehehe tapi jangan salam bang Romi, di Indonesia tuh banyak loh yang menganggap orang IT itu “DEWA” bisa apa aja n mesti bisa..terkadang hal yang sepele pun mesti dikerjain orang IT, Ganbatte!!

Dear All,

Thanks buat Mas Romi,

saya bukan berlatarbelakang IT dan saat ini saya sedang menekuni belajar hukum. Apa yang membuat Mas Romi dan yang lain bingung pernah membuat saya bingung juga. Namun apa daya itulah yang harus kita jalani. banyak orang yang terjebak dalam pendidikan yang salah. Hal ini tidak hanya terjadi dibidang komputer namun diseluruh bidang ilmu.

sedikit cerita, beberapa kali saya punya teman, ia lulusan tehnik mesin dengan hasil baik dengan IPK diatas 3.3 namun sampai sekarang ia justru menekuni jualan pakaian, dan berbagai aktifitas yang tidak berkaitan dengan ke ilmuan yang ia tekuni.

dari kejadian diatas saya mulai memikirkan dan mencoba merenungkan tentang pengalaman yang juga saya alami. dari pengalaman saya, saya coba ambil kesimpulan :

1. Sistem pendidikan memang telah kacau, mulai dari tingkat dasar.

mulai dari sd anak-anak dimodali dengan konsep pendidikan yang salah. seorang anak yang berbakat dalam berhitung dianggap sebagai anak yang pintar sementara bakat yang lain dianggap kurang dan di sd juga diajarkan tentang sejarah yang kemudian setelah msk kuliah sejarah tersebut ternyata salah dan banyak muatan politis dari penguasa lama.

anak-anak dicekokin sesuatu yang tidak bermanfaat.

2. Pendidikan yang didapat melalui jalur diluar pendidikan formal tidak akan pernah mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah maupun masyarakat bahkan bisa dipidana bagi pelakunya, —contoh : kasus smp melawai ——–, atau sertifikat2 penghargaan dari pendidikan luar negeri misalnya;——rhoma irama dkk—–.

pendidikan2 yg demikian hanya cocok untuk pengembangan diri, bukan untuk cari kerja ( padahal budaya kita msh kategori –sekolah untuk cari kerja—)

3. Sistem pendidikan tidak hanya kacau dalam penerapannya dari dasar sampi PT , tetapi kesadaran akan sistem yang baik baru muncul, baru kemaren.. ( bisa dilihat UUnya baru kemaren kan? heh ..he…he…). dulu tidak ada uu yang mengaturnya….

4.dan masih banyak lagi…..( ya udah deh….ntar malah salah-salah hanya komentar negatif aja…. ada juga kog posotifnya….walau udah kacau dan lambat yang penting masih jalan…hehhehe

OK THKS MAS,

Manalu

pingin komentar juga ah…

kenapa saya ketemu rsw setelah saya keluar dari kampus IT, kalau sebelum itu ketemunya kan bisa membuat perubahan dikampus dalam metode belajar dan mengajar…dalam artikel diatas disebutkan bahwa Dosen juga berpengaruh besar thd mata ajar yang diampunya. ini tanggung jwab moral, kebanyakan dosen hanya mencari jam terbang dan terbang kemana-mana tanpa memperdulikan siapa mahasiswanya apakah berhasil dalam pelajaran yang diampunya atau tidak…..

tapi memang belajar IT ini bukan hanya kita dapatkan dari kampus IT, tapi tergantung semangat kita untuk belajar dan kesempatan kita untuk belajar. saya terus terang bukan mendapatkan pelajaran IT dari kampus tapi belajar sendiri otodidak dan terakhir ketemu ama ilmukomputer.com yang banyak sharing ilmu sehingga kita bisa mengenal seluk beluk IT.

semoga ilmukomputer.com tetap selalu hadir dalam dunia IT diindonesia dan dunia dan menjadi referensi bagi mereka untuk mengenal Ilmu Komputer dan IT.

Salam perjuangan

yadi syahid

BDM mendukung penuh penerapannya di lapangan. 🙂

Ya, berbicara soal kurikulum pendidikan secara umum, salah satu pendapat saya begini pak Romy. Negara dan masyarakat kita ini budaya awalnya sebenarnya bukan negara berbasis teknologi komputer (setidaknya sampai saat ini). Jadi pegang komputer berjam-jam saja, rasanya jadi ‘weird’. Negara kita seharusnya lebih tepat berbasis teknologi kelautan, pertanian, kehutanan, pelayanan kesehatan, pertukangan dan geologi yang lebih menyatu dengan kehidupan warga itu sehari-harinya. SDM IT itu sebenarnya, menurut saya tidak perlu banyak-banyak (sehingga lebih fokus), sesuaikan saja dengan kebutuhan di lapangan. Harus ada skala prioritas dari pendidikan di negeri kita demikian juga materi pelajaran komputer yang harus variatif dan diversivikatif (selama ini konsentrasi materi pelajaran hampir serupa satu lembaga dengan yang lain). Atau kalau memang harus banyak SDM IT, konsentrasi materi pelajaran komputer harus dipecah dan diarahkan ke realita di lapangan (dalam hal ini di negara kita, bukan negara lain) ke bidang-bidang yang memang membutuhkan teknologi IT seperti aplikasi penunjang kehutanan, kelautan, geologi sehingga absorpsinya lebih mengena ke sasaran (lebih membumi). Kita akan memiliki keunggulan kompetitif di banding negara lain karena kita berbasis ‘resource’ yang sesuai dan sudah kita miliki (yaitu sumber daya manusia, kepercayaan transedensial yang cukup kuat dan sumber daya alami yang jika habis, bisa dipikirkan teknologi generiknya, ). Ya, kesalahan memang lebih banyak disebabkan faktor budaya dan pendidikan dasar kita. Tapi saya rasa dengan berkembangnya perangkat lunak open source maka IT di Indonesia kedepannya akan lebih marak meski sebaiknya jangan asal telan saja tapi harus ada pemilahan (sesuai dengan yang pak Romy sebut opportunity cost)…

Jelas Tidak hanya Ilkom yang mengalami hal ini. Saya seorang mahasiswa tingkat 2 di departemen Teknik Elektro, juga mengalaminya di Departemen saya sendiri. Kita punya sistem yang semraut, tak tertata, tak terurus dan dengan arogansi, terus-menerus dipertahankan sampai sekarang. Setiap usaha perubahan dituduh sebagai perusak yang sangat berdosa besar, hingga patut dikucilkan.

Thanks untuk semua rekan-rekan yang memberi komentar. Benar memang tidak hanya terjadi di fakultas atau jurusan ilmu komputer, tapi kompetensi saya hanya bisa bicara disitu 😉 Saya bukan superman yang berhak menganalisa semua jurusan di universitas. Jadi yang saya sampaikan adalah sesuai porsi dan kompetensi saya.

Wah nampaknya Pak Romi perlu melihat kondisi nyata didunia industri IT di Indonesia tidak hanya membandingkan dengan konsep-konsep dinegara maju macam Jepang. Siapa saja pemain-pemainnya, bagaimana departemen IT di Indonesia berkembang, siapa-siapa saja kuli-kuli IT didalamnya.

Cara berpikir antara orang industri dengan orang akademik tentunya berbeda. Orang industri dilatarbelakangi kapital bertujuan untuk mendatangkan keuntungan sebesar-besarnya. Sedangkan orang akademik bicara dengan konsep idealis seakan-akan semua persoalan bisa diselesaikan dengan menutup mata dengan kenyataanya yang ada.

Jadi apakah jawaban permasalahan ini ada pada mengubah kurikulum mungkin tepat. Tapi kurikulum seperti apa? menurut saya adalah kurikulum yang relevan dengan kondisi dunia industri kita, dimana perusahaan asing dengan semua jaringannya yang menentukan arah negeri ini. Mau tidak mau kita harus terjun kesana, dan mulai mengambil alih peranan yang orang asing biasa pegang.

Yah, sayangnya gap ini masih sangat lebar.

Mas Anjar, thanks. Hehe … saya bukan hanya melihat kondisi industri IT, tapi saya sudah ada di dalamnya mas. Saya praktisi industri IT sejak saya tingkat 2 undergraduate 😉 Menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri itu harus disikapi hati hati. Di universitas memang dibentuk kader yang konseptualis dan analyst, dan itu akan dipakai untuk bekal di dunia kerja. Technical aspek itu dipertajam di lapangan, di industri. Itu yang saya lakukan dengan keluar masuk berbagai perusahaan IT sejak awal-awal perkuliahan. Cerita ada diatas 😉

Tull kata om Romi (pak Romi) 😉 hehe, by the way, saya sendiri juga adalah mahasiswa IT di suatu universitas dan pernah diajarin oleh Pak Romi juga mata kuliah Software Project Management. Masih segar dalam ingatan saya, bagaimana waktu itu Pak Romi mengajak kami untuk mengenal tokoh2 dunia IT real, dimana tidak semuanya yang berasal (dan belatarbelakang pendidikan IT) tapi tidak menutup kemungkinan untuk sukses di bidang IT, salut deh, sukses. Tapi sayangnya ngga tau sampai sekarang saya suka design web, tapi masalah coding masih belum terlalu suka, tapi masalah design atau analyst kebutuhan sistem saya suka (lagi skripsi sekarang, jadi tau masalah analyst ^_^) hehehe.

Ok dee, sekian aja, dan saya harapkan universitas2 yang ada di Indonesia akan terus memperbaiki kualitas nya, masa kita harus kalah terus dengan orang dari luar negeri? apa sih bedanya kita? sama2 punya mata2, tangan2, kaki2, hidung1, mulut 1, kepala1 ,etc, etc. hehe, cuma beda cover nya aja, ada kulit putih, ada kulit hitam, ada rambut pirang, ada rambut hitem, masa gara2 cover doank kita kalah sih?? hehehe just joke ^_^

betul sekali kalau pendidikan di Indonesia sepertinya masih belum terarah, selain kurang dosen yg kompeten mungkin/karena ngajar bukan bidangnya, fasilitas mungkin, mahasiswanya juga mungkin.

kalau dirunut keatas nanti ada sumbangsih dari pengambil kebijakan yg tidak berorientasi pada pendidikan, anggaran pendidikan yg rendah dsb.

dari univ.nya sendiri, banyak pengajar juga mungkin tak bisa meluangkan banyak waktunya untuk mengajar atau riset karena sibuk diluaran.

dari mahasiswanya, kalau di negara lain, dimana-mana (di lab, di perpus, di kantin, di taman2, di lorong2 kampus, kita lihat mahasiswa sibuk belajar atau mengerjakan tugas di Indonesia banyak yg kumpul-kumpul, ngobrol2)

Mungkin harus dilihat juga mas,

kebanyakan industri kita adalah industri tukang jahit, yang ada HRDnya itu sebagian besar di BHMN seperti LEN, PTDI.

jadi mereka hanya perlu orang yang bisa mengoperasikan, bisa me”maintain”, bisa menginstall, mereka tidak menuntut banyak.

jadinya karena orientasi mahasiswa mencari kerja secara cepat dan kemudian juga diantisipasi oleh institusinya supaya laku dipasaran, makanya yg dipelajari dan diajarkan juga yg dibutuhkan oleh industri, yaitu bidang yg hanya installasi, maintenance atau langsung penggunaan produk2 yg laris digunakan di industri.

malah banyak yg bekerja tidak sesuai bidangnya (kalau ada statistiknya, mungkin lebih banyak yg bekrja di luar bidang alias tidak banyak ilmu yg didapat di kuliah yg dipakai ditempat kerja)

btw: trims atas tulisannya, sangat menarik, ini saya fwd ke forum saya.

Untuk melengkapi materi , berikut saya berikan pautan yang mungkin berhubungan dengan topik kali ini:

1. http://topanberliana.blogspot.com/2005/12/catatan-saya-tentang-pendidikan-it-di.html

2. http://dgk.or.id/archives/2005/12/16/perbedaan-programmer-otodidak-dan-lulusan-informatika/

Thanks mas, mudah-mudahan bisa memperkaya diskusi kita 😉

Artikel yang bagus dan saya sangat setuju dengan pendapat mas romi utarakan. Pada dasarnya mas romi sudah menjadi praktisi it dari tingkat 2, jadi wajar saja bila setelah lulus sudah tahu banyak permasalahan di dunia IT. Menurut saya IT itu bisa dipelajari sebelum kita memilih LPK atau universitas yang akan kita masuki jika sudah mengetahui pentingnya IT bagi kehidupan kita. Dengan mengadakan seminar bagi peminat dunia IT di Indonesia atau dan mengadakan workshop diadakan di sekolah-sekolah lanjutan. Kurikulum yang baik belum tentu menjamin seseorang mempunyai kompentensi yang bagus namun kemandirian seseoranglah yang dapat meningkatkan kompentensi seseorang. Jadi sebelum merasakan kerasnya dunia IT mereka sudah mendapat gambaran masalah apa saja yang akan dihadapi dan mas romi dapat memberi pendapat atau saran agar tidak terjadi missguide setelah mengikuti kuliah atau kursus.

Itulah yang terjadi di Indonesia, kampus-kampus di Indonesia 99% tidak berorientasi untuk riset. Pola pikir mahasiswanya juga ga dewasa dalam menyikapi hal ini.

Di Indonesia juga paling gampang yang namanya bikin Sekolah Tinggi/Universitas, yang punya kampus hanya melihat dari segi keuntungan bisnisnya saja, tanpa memikirkan mau dibawa kemana alumnusnya nanti.

Untuk calon mahasiswa fakultas ilmu komputer, saran saya klo mo masuk usaha-in bisa masuk UI/ITB, klo ga dapet ya msuk BINUS aja lah…

saya bukan alumnus ketiga kampus tersbut, tapi saya cuma memandang ketiga kampus itulah yang paling kompeten di Indonesia ini.

saya sendiri cuma lulusan program profesinya LP3N (sister foundation-nya LP3i). yah…buat orang kaya saya sih apalagi yang diandalkan klo ga self motivated dan self learning.

Maju terus IT Indonesia, INDONESIA GOES OPEN SOURCE.

Pengalaman saya pribadi,

mahasiswa ilmu komputer tuh, nyaris gak ada yang kuliah karena niat untuk belajar semata. Yang ada adalah niat masuk kuliah, agar bisa lulus, dapat gelar, dan bisa kerja. Alhasil, lulusan kita, sebagian besar adalah… yaa.. gitu-gitu aja.

Bila dibandingkan dengan “ngalor-ngidul”-nya mahasiswa di Indonesia dengan di Australia:

Mahasiswa Indonesia:

1. “Eh.. katanya dosen yang ini killer lho”

2. “Eh.. dosen ini saja, gampang ngasih nilai”

Mahasiswa Australia:

1. “Dosennya gak ngerti apa-apa.. tadi itu dia salah”…

2. “Dosen bodoh.. dikiranya, dengan memutar video, kita akan menganggap dia pintar”..

Edan..

Selain itu,

aku termasuk yang tidak percaya dengan istilah “mengejar teknologi”. Buatku, kampus yang pakai slogan seperti itu, sebenarnya tidak lebih dari sekedar “mengikuti pasar”, yang akhirnya lulusannya sekedar menjadi “budak pasar”.

Celakanya,

bidang riset di Indonesia tampaknya masih sedikit. Padahal riset itu adalah salah satu penentu arah pasar di kemudian hari.

Kalau kita terpukau dengan permintaan pasar, suatu hari, arah pasar berubah, dan akhirnya kita harus terpaksa belajar hal-hal baru lagi, tidak siap untuk berubah. Seandainya kampus-kampus kita bisa menggalakkan riset, ada kemungkinan kelak kita yang mengendalikan pasar, bukan diperbudak oleh pasar.

Sialnya,

banyak teman-temanku yang gak setuju denganku. Bahkan pacarku yang juga senior di kampusku (dan dia sudah kerja) sering tersinggung kalau sudah kusebut-sebut payahnya lulusan kampus.

Ya, memang suatu fenomena di beberapa tempat menuntut ilmu. Bahwasanya kebanyakan dari mereka hanya mementingkan teori (walaupun itu juga sangat penting) tetapi tidak ada semangat inovator untuk merealisasikan menjadi suatu produk atau simulasi berdasar teori yang sudah didapat. Akhirnya karena tidak sering diikat dengan praktik, segala teori mentah yang sudah dihafal dan dipahami saat itu akan terlupakan semua hingga tak berbekas. Dan satu hal, sarana dan prasarana sangat mendukung semangat tersebut. Jadi, bila hal ini belumdapat terealisasi, mungkin karena fasilitas yang kurang mendukung.

Saya sebagai mahasiswa Teknik Informatika juga sangat sependapat dengan tulisan mas Romy ini. Jujur saya akui, saya jadi korban kesalahan system kurikulum, apalagi kami ini angkatan pertama di sebuah universitas swasta di Bogor. Tambah parahnya lagi pengelola Program Studi tidak profesional dalam menanganinya, selalu merasa lebih benar, selalu merasa lebih tahu.

Faktanya, kami angkatan pertama dari tahun 2001 ini belum ada satupun yang lulus.. :p. Banyak sekali pengetahuan dari kampus yang dirasakan tidak bermutu atau tidak relevan, juga ketinggalan jaman.

Maaf, saya bukan menjelekkan almamater, saya bangga dengan almamater saya yang kental dengan suasana keislamannya. Hanya itu yang saya banggakan.

Dikti kayaknya harus direformasi agar PT di indonesia bisa sejajar dengan PT di Luar Negeri. :p~

Saya menilai bahwa mutu pendidikan di Indonesia memang buruk dibandingkan luar negeri. Biasanya orientasi belajar siswa dan mahasiswa adalah nilai yang tinggi dan lulus sehingga banyak lulusan yang hanya tahu teori (syukur-syukur masih ingat) tapi tidak tahu prakteknya atau kegunaannya. Hal ini diperparah lagi dengan tuntutan industri yang menginginkan lulusan bisa siap kerja dengan segudang persyaratan seakan-akan lulusan itu adalah manusia maha bisa alias superman. Lihat saja kebanyakan perusahaan IT menilai calon pegawai terutama untuk pemrogram hanya berdasarkan hard skill (kemampuan programming dengan segala macam bahasa pemrograman) bahkan ada yang sampai mengetes syntax-syntaxnya bukan konsep-konsep IT. Tuntutan seperti ini saya nilai akan mengekang kreatifitas pekerja IT karena diposisikan sebagai kuli. Saya setuju dengan Bung Romy bahwa konsep yang diajarkan di pendidikan harus terintegrasi dari awal sampai akhir sehingga pelajar tidak dibebankan oleh hal-hal yang tidak perlu. Saya juga setuju bahwa seharusnya pelajar dibuat lebih aktif dalam belajar dan selalu belajar dalam hidupnya sehingga tidak ada lagi mahasiswa yang tertinggal dalam hal informasi dan teknologi.

Well, kalo inget ama pengalaman pribadi waktu maseh kuliah seh, emang btul tuh. Kalo, sekolah di jurusan ilmu komputer di tanah air neh, maseh ngga’ berorientasi penuh ke pengembangan skills para mahasiswanya. Adanya yah, seluruh materi yang lage trend dicantumkan selengkap-lengkapnya tapi ngga’ pernah ditekankan secara mendalam buat mahasiswanya. So, hanya mahasiswa yang bener – bener aware (itupun hanya 10-20 % aja) untuk mengasah skillnya secara proaktif , seperti ngoprek OS linux, Java, .NET, C++ secara mandiri di rumah. Buat mahasiswa yang cuma sekedar ikut kuliah, lulus UAS/UTS en TA, bakalan shocked berat waktu menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. En jumlah mereka tuh banyak banget. 😀

Saya pikir yang efektif adalah adanya titik temu antara kurikulum yang terintegrasi dan saling berkaitan, dengan mahasiswa yang militan untuk selalu ingin tahu dan ingin belajar. Mematangkan diri dengan banyak terjun ke industri IT dan mendevelop product, meskipun masih duduk di bangku kuliah.

Menurut saya, setiap mahasiswa harus kritis terhadap apa yang diterima serta bersifat proaktif bukannya reaktif. Jangan asal terima dan kemudian menyalahkan sistem. Mahasiswa harus memanfaatkan setiap ruang waktu yang ada karena sumber ilmu IT bukan hanya dari kuliah. Maksud saya adalah, jika kampus tidak dapat memberikan apa yang mahasiswa inginkan atau butuhkan kita cari di luar kampus (internet, dsb). Hampir seluruh mahasiswa maunya disuapin ilmunya. Cari dong ilmunya.. kalau dapat dan tertarik, gali lebih dalam. Ilmu IT tanpa batas. gitu namanya MAHAsiswa, apalagi IT…

Kalo soal kurikulum, semester awal sebaiknya sisip filsafat dan logika biar pikiran terbuka.

tidak semua sekolah tinggi IT seperti itu.. banyak juga yg berusaha bangkit tuk hasilkan dan berikan yang terbaik.

🙂

padahal saya ingin banget bisa bersekolah seperti anda semua, maklum saya cuman pekerja tanpa gelar karena tak mampu berkuliah. 🙂

Kita semua berusaha untuk menghasilkan yang terbaik. Karena itu ide dan pemahaman baru tentang kurikulum, teknik belajar mengajar, dsb di Universitas harus terus dikembangkan.

saya jg salah satu mhs yg mengambil informatika, tapi kesulitan saya dlm hal logika dan pemrograman .ketika smt 1 materiny ada bahasa c tp masih dasar. baru di smt 3 ada bahasa c dgn obyek oriented. krn materi smt 1 cm dasar2ny menurut saya sangat tdk nyambung dgn materi smt 3 tsb yg jauh lbh rumit dan kompleks. cara mengajarnya cuma mengandalkan teori dr dosen , n kurangnya latihan dlm hal membuat prog .

bagaimana agar saya dapat menambah kemapuan berlogika dan memprogram selain di perkuliahan tentuny

bahasa pemrograman seperti juga bahasa manusia (natural language), semakin banyak dilatih kita semakin mahir. Itu saja kuncinya 😉

Assalamu’alaikum 🙂

untuk saudara-saudara yang tahu alamat e-mail Pak SBY ataupun Dirjen Dikti. tolong tulisan ini di FW kan aja ke sana.

biar bisa materi rapat mereka

Atau mas Romi aja yang langsung e-mail mereka, biar klop 🙂

Wassalam.